আরো প্রেমে

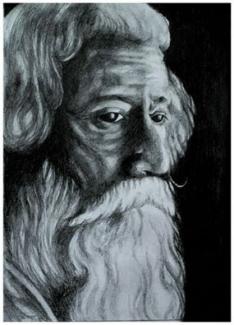

রবীন্দ্রনাথের কথায়, ‘যদি বলি মানুষ মুক্তি পেতে চায়, তবে মিথ্যা কথা বলা হয়। মানুষ মুক্তির চেয়ে ঢের বেশি চায়, মানুষ অধীন হতেই চায়... সে বলছে, হে প্রেম, তুমি যে আমার অধীন, আমি কবে তোমার অধীন হব!’

স্বপথ

ঈশ্বরের বিরোধিতাও এক ধরণের আস্তিকতা। কারণ যার অস্তিত্বহীনতা নিয়ে আমার মনে কোনো সংশয় নেই, তার অনস্তিত্ব নিয়ে এত মাথা ঘামানোর কি দরকার?

চক্র

না না, কাছে এসো না

যেখানেই স্বাধীনতা সেখানেই বৈচিত্র্য। মানুষ স্বাধীন হল চিন্তায়। হল বৈচিত্র্যময়। আদবকায়দা, পোশাক-আশাক, রীতিনীতি, বিশ্বাস, ধর্ম - সব হল বৈচিত্র্যময়।

বিজ্ঞান এল এগিয়ে। সবাই এলো কাছাকাছি। কিছুটা অতিরিক্ত কাছাকাছি। যেন দরজা খুললেই ভিনদেশ। টিভিতে, উড়োপথে হাতের কাছেই সারাবিশ্ব। ইন্টারনেট চিত্রগুপ্তের খাতাকেও নস্যি করে দিয়েছে।

হে চিরনূতন

বলা হল যদি তুমি তারাখসা দেখতে দেখতে কিছু চাও, তুমি পাবে। আবার কেউ বলল, চোখের ঝরাপাতা হাতে যা চাইবে, পাবে।

প্রশ্নজাল

"জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল কিসে?".... "হ্যাঁ গো, কাল কি দুধে বেশি জল মিশিয়েছিলে নাকি ?"

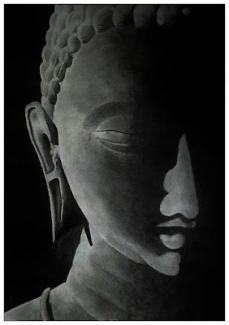

দুটোই প্রশ্ন। প্রশ্ন কোথায় নেই? সেই গীতায় অর্জুনের প্রশ্ন... বাইবেলে যোহন, ম্যাথিউ ইত্যাদির প্রশ্ন... বুদ্ধকে আনন্দ, আম্রপালির প্রশ্ন... সক্রেটিসকে প্লেটোর প্রশ্ন... অধুনা কথামৃতে ঠাকুরকে স্বামীজি থেকে গিরিশের অবধি নানান প্রশ্ন।

বুদ্ধজয়ন্তী

রামায়ণ থেকে যদি বারো বছরের বনবাসের অধ্যায়টি বাদ দেওয়া যায় তবে তাতে যত তত্ত্বকথাই থাকুক না কেন, সেটা মহাকাব্য হয়ে ওঠে না। মহাভারতের বেলাতেও তাই। পঞ্চপাণ্ডব যদি পায়ের উপর পা তুলে রাজত্ব করেই কাটিয়ে দিতেন, তবে যতই তাতে গীতার কালজয়ী উপদেশ থাকুক, তা-ও মহাকাব্য হত না। জীবনের স্বাভাবিক গতিপথের সাথে মিলত না। হত রূপকথা। এমনিই সমস্ত মহাপুরুষের জীবন।